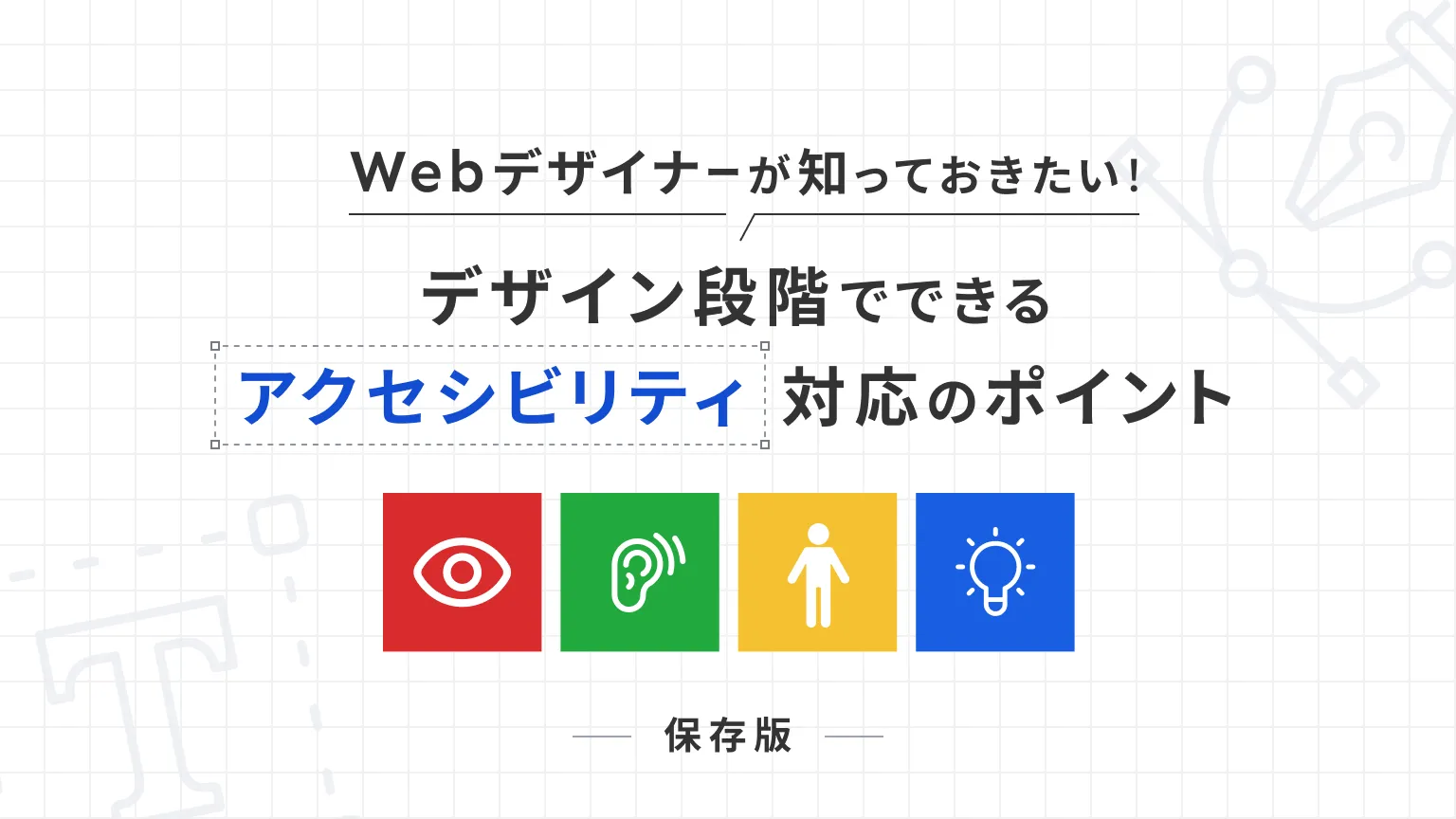

【保存版】Webデザイナーが知っておきたい!デザイン段階でできるアクセシビリティ対応のポイント

Webデザイナー向けにデザイン段階でできるアクセシビリティ対応の重要ポイントを解説します。色のコントラスト、フォント、クリック領域、アニメーションなど、誰もが使いやすいWebサイトを作るコツをご紹介します。

目次

「アクセシビリティ対応」と聞くと、HTMLのコーディングやシステムの開発段階で取り組むものだと思われがちです。しかし、実はWebデザイナーが「デザイン段階」から意識できることがたくさんあります。

デザイナーがアクセシビリティを意識するだけで、より多くの人が快適に使えるWebサイトに近づけます。それは、誰もが「使いやすい」と感じる普遍的なデザインへと繋がっていくのです。

今回は、Webサイトのデザインを作成するときに、ぜひ知っておきたいアクセシビリティ対応のポイントをまとめました。

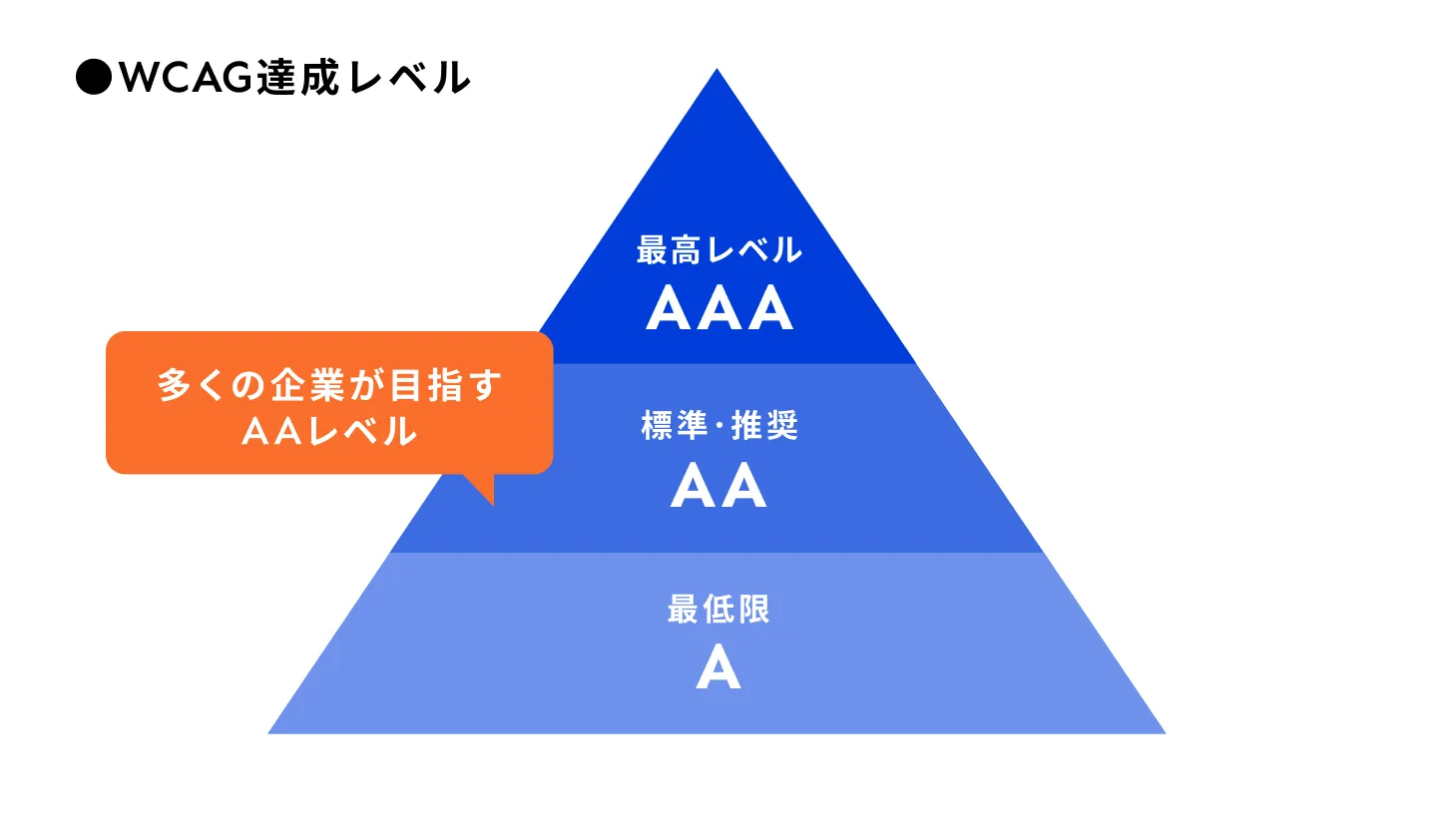

アクセシビリティの「A」「AA」「AAA」とは?

Webアクセシビリティには、WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)という国際的なガイドライン(基準)があります。このWCAGには、達成レベルがA、AA、AAAの3段階で定められています。

| レベル | 内容 |

|---|---|

| A | 最低限守るべきレベル(基礎的な対応) |

| AA | 推奨される標準レベル(多くのサイトが目指す目標) |

| AAA | 最高レベル(公共機関など、とくに高いレベルが求められる場合) |

日本では多くの企業サイトや公共サイトがAA準拠を目標にしています。デザイナーとしては、とくにこのAAレベルを意識してデザインを進めることが重要です。

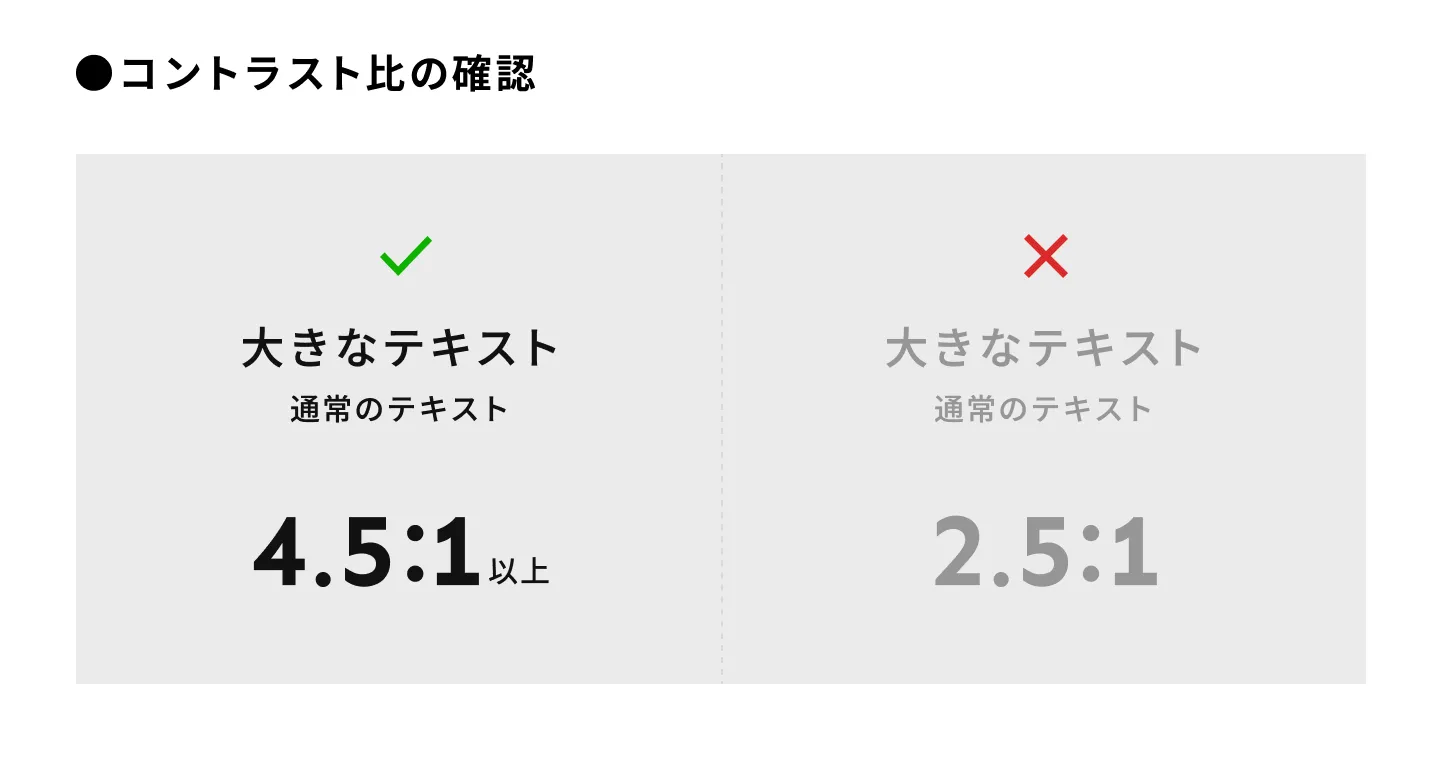

Point1:テキストと背景のコントラストを確保する

アクセシビリティ対応といえば、最初に意識すべき代表的なポイントのひとつです。

テキストと背景の色の差が小さいと、視力が弱い方や色覚に個人差がある方にとって、文字が読みにくくなってしまいます。誰にとっても読みやすい配色にしましょう。

- 【AA基準】通常テキスト:4.5:1以上

- 【AA基準】大きなテキスト:3:1以上

✏️ 大きなテキストとは?

WCAGの定義では、18pt(約24px)以上、または太字の場合は14pt(約18.66px)以上のテキストを指します。

デザインの配色を決める前に、必ずコントラスト比チェックツールを使って確認しましょう。とくに、薄いグレーの文字や、背景が写真の場合などは要注意です。

💻 参考サイト

- Contrast Checker

- 手軽にテキストと背景の色のコントラスト比をチェックできるツールです。カラーコードを入力するだけで、簡単に基準を満たしているか確認できます。

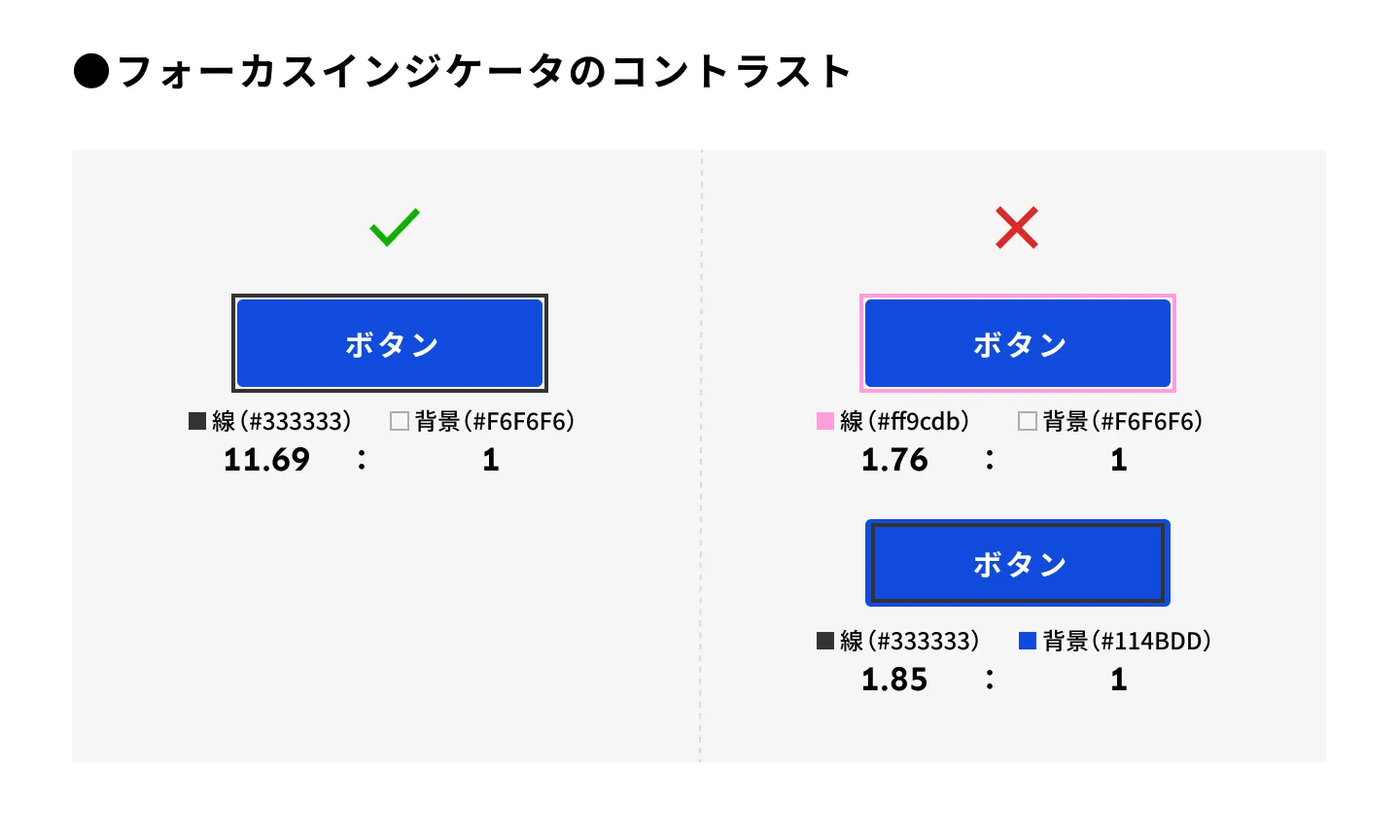

Point2:UI要素にも十分な視認性を確保する(非テキストのコントラスト)

テキストだけでなく、ボタンやリンク、フォームの境界線、アイコンなどのUI要素にも背景との十分なコントラストが必要です。操作対象が視認しづらいと、目的の動作ができず、ユーザー体験を大きく損なってしまいます。

WCAG2.1では、ユーザーインターフェースコンポーネントとグラフィックに対して、最低でも「3:1」のコントラスト比を求めています。

装飾目的ではなく、ユーザーの操作に関わる要素には、必ずコントラスト比の確認を行いましょう。

Point1に掲載したテキストのコントラスト比の確認については比較的意識されやすい一方で、UI要素のコントラストは確認を怠りがちです。しかし、これらの視認性こそが「使えるデザイン」に直結するため、ボタンやアイコン、チェックボックスなども忘れずに確認が必要です。

※hover(ホバー)やfocus(フォーカス)時の状態に関しては、必ずしもすべての状態で3:1以上のコントラストが求められるわけではありません。

Point3:一行あたりの文字数を適切にする

一行あたりの文字数が多すぎると、読者は視線の迷子になりやすく、どこを読んでいたか見失いがちです。これは読者にとって大きなストレスとなり、とくに高齢者や視覚に不安のある方にとっては、読解の大きな負担となります。結果的に、Webサイトからの離脱に繋がりかねません。

アクセシビリティを考慮した最適な文字数

WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)では、日本語を含む全角文字の場合、1行あたりの文字数を「40文字以内」にすることが推奨されています。この基準を意識することで、視線の動きがスムーズになり、読み間違いを防ぎ、ユーザーの集中力を維持しやすくなります。

スマートフォンなどのモバイル端末では自然と行の文字数が少なくなりますが、PCサイトでは画面幅が広いため、意識しないと1行の文字数が多くなりがちです。PCサイトこそ、ユーザーが快適に読み進められるよう、適度な余白を持たせたレイアウト設計と、横幅の調整が不可欠です。

📖 あわせて読みたい

Point4:アイコンは「テキストでの補足」を検討する

アイコンだけで意味を伝えようとすると、そのアイコンの意味が分からない人(例:アイコンの知識がない、視覚的にアイコンを認識できないなど)がいる可能性があります。すべてのユーザーが情報を理解できるようにするためには、視覚情報だけに頼らない工夫が重要です。

例えば、ゴミ箱アイコンだけだと「削除」なのか「ゴミ箱に移動」なのか、あるいは別の意味なのか判断できない場合があります。

- 意味を持つアイコンには、可能であれば分かりやすい文字情報(テキスト)を添えることを検討しましょう。

- 視覚的なラベルの表示が難しい場合でも、実装側で

aria-label属性を使うなど、スクリーンリーダーに意味が伝わる方法で対応できるよう、デザイン段階で指示を加えておきましょう。

![]()

Point5:フォントサイズと行間に注意する

文字が小さすぎたり、行間が狭すぎたりすると、読みづらく、とくに高齢者や弱視の方には大きな負担になります。誰にとっても読みやすい文章を提供しましょう。

フォントサイズは最低でも14pxとし、推奨は16px以上が目安です(PCの場合)。また、行間(line-height)は文字サイズの1.5倍以上を設定しましょう。文字がつぶれないよう、可読性の高いフォント(例えばシンプルなゴシック体など)を使用するのが望ましいです。複雑な装飾フォントや細すぎる書体は避けましょう。

フォントサイズ(16px以上)について

多くのブラウザのデフォルト文字サイズは16pxです。このサイズを基準とすることで、ユーザーがブラウザ設定で文字サイズを変更する際にも、意図した通りの拡大・縮小がしやすくなります。Googleも「判読可能なフォントサイズを使用する」ことを推奨しており、小さすぎるとモバイルフレンドリーではないと判断される場合があります。

行間(line-height)は文字サイズの1.5倍以上について

この行間は、文字を読む際の視線の流れをスムーズにし、読みやすさを向上させるための一般的なタイポグラフィの原則に基づいています。行間が適切でないと、次の行のテキストと前の行のテキストが混ざって見えたり、逆に間延びして読みにくくなったりする可能性があります。WCAGでも、テキストの表示設定(行の高さなど)をカスタマイズできることの重要性が指摘されており、多くのウェブサイトやデザインガイドラインでこの1.5~2倍が推奨されています。

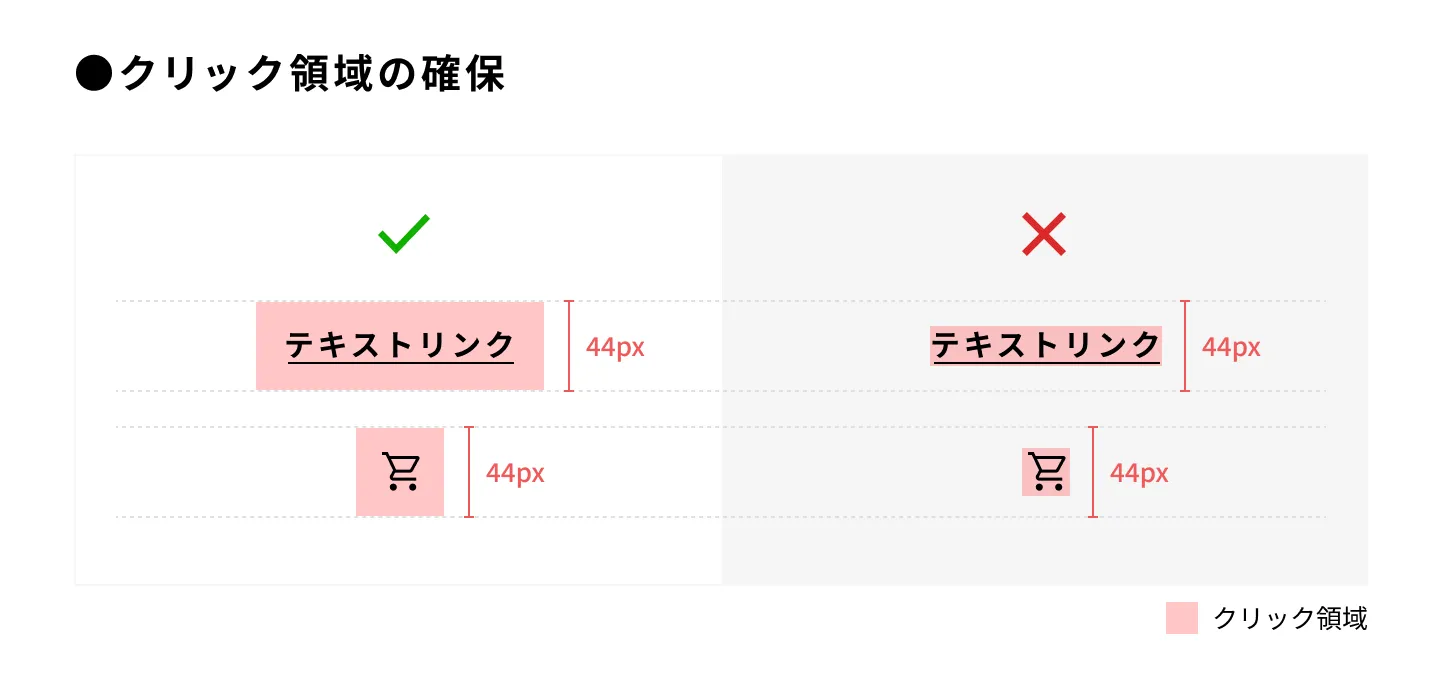

Point6:クリック領域を十分に確保する

スマートフォンは指で操作することがほとんどです。ボタンやリンクなどのクリックできる領域が小さいと、押し間違えやすく、ユーザーにストレスを与えてしまいます。誰でも快適にタップできるようにしましょう。

最低でも44px × 44pxの領域を確保しましょう。これは指の腹で正確にタップできる目安のサイズです。ボタンやリンクのデザインが小さく見えても、周りに透明な余白(パディング)を設定して、実際のクリック領域を広げることが大切です。

タップターゲットサイズ(44px × 44px)について

これはAppleのHuman Interface Guidelinesや、GoogleのMaterial Design(最小タッチターゲットサイズ48dp)などで推奨されているサイズを参考にしています。指の平均的な接触面積(約9mm〜10mm)を考慮すると、このくらいのサイズがもっとも操作しやすいとされています。

Point7:色だけで情報を伝えない

色覚に個人差がある方にとって、色だけの違いは判別しにくい場合があります。重要な情報や状態の変化(例:エラー、成功)は、色以外の方法でも伝わるようにデザインに組み込みましょう。

例えばエラーメッセージを赤色にするだけでなく、

- 「!」マークなどのアイコンを付ける。

- テキストを太字にする。

- エラー内容を具体的に表示する。

といった工夫をすることで、誰もが情報を見分け、理解しやすくなります。

Point8:アニメーションの配慮をデザインに盛り込む

自動再生されるスライドや、激しいアニメーションは、ユーザーによっては不快に感じたり、集中を阻害したりすることがあります。一時停止機能や、動きを最小限に抑える選択肢をデザイン段階で検討しましょう。

スライドショーなどの自動再生要素には、必ず一時停止や再生、前後の移動を制御できるボタンをデザインに含めましょう。また、点滅や動きが激しいアニメーションは極力避け、もし動的な表現を取り入れる場合は、動きの緩やかさや頻度をデザインで具体的に指示しましょう。ユーザーがアニメーションを停止したり、速度を調整したりできるような「設定オプション」の配置も検討対象です。

例えば、デザインツール上でアニメーションの動きをプロトタイプで示したり、補足指示を加えたりすることで、コーダーへ意図が正確に伝わります。

Point9:ボタンやリンクの「ラベル」を分かりやすくデザインする

リンク先の内容が曖昧だと、ユーザーはクリックする前に何が起こるか予測できず、不安を感じてしまいます。とくにスクリーンリーダーを利用している方にとっては、リンク先の情報が明確でないと、どこへ移動するのか判断が難しくなります。

「詳しくはこちら」「もっと見る」「詳細」といった汎用的な表現だけにするのは、視覚的にページ全体を把握できる人には問題なくても、リンクだけを読み上げるスクリーンリーダー利用者には、どの「詳細」なのかが分かりません。

デザイン上で、ボタンやリンクに「お知らせ一覧はこちらから」「製品情報を見る」「お問い合わせフォームへ」など、リンク先の内容が具体的に伝わるテキストを記載しましょう。

まとめ

Webアクセシビリティ対応は、コーダーやエンジニアだけの役割ではありません。Webデザイナーがデザイン段階から意識し、配慮することで、Webサイトは「美しさ」だけでなく「使いやすさ」を兼ね備えることができます。

今回ご紹介したポイントは、アクセシビリティ対応のほんの一部ですが、これらを実践するだけでも、より多くのユーザーにとって快適で優しいWebサイトに大きく近づくはずです。

デザインは「誰かのため」にあります。すべての人が情報にアクセスできるWebサイトを目指して、日々のデザインワークに取り組んでいきましょう。

Webサイトの構築や運用など、なんでもご相談ください!

Share

✏️ Remedia Blog 編集部

株式会社リメディアのコンテンツ編集部です。Web制作やマーケティングなど、Webに関する情報を発信しています。