最近よく見る“AIによる概要”ってなに?検索の仕組みとWeb担当者がすべきこと

Google検索の新機能「AI概要(AI Overview)」を解説。従来の検索結果や強調スニペットとの違いをわかりやすく説明し、これからのWebサイトで意識すべきポイントも紹介します。

目次

最近よく見る「AI概要」って何?

Googleで検索したとき、通常の検索結果よりも上に、AIが要約した回答が表示されるのを見たことはありませんか?

「これって何?」「従来の検索結果とどう違うの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。この新しい表示は「AI概要(AI Overview)」と呼ばれ、Googleの検索結果に表示されるAIが自動生成した要約ボックスのことです。

AI概要は、検索内容に応じて複数の信頼できるWebサイトを参照し、要点をまとめて表示します。この機能により、ユーザーはクリックしなくても、質問の答えをすばやく把握できるようになりました。たとえば、「SEOとは」と検索すると、複数のサイトを参照して「SEOとは、検索エンジンでの上位表示を目的とした最適化のことです」といった文章が自動で提示されます。

英語圏では2023年に「SGE(Search Generative Experience)」として試験的に導入され、2024年5月から日本を含む一部地域でも「AIによる概要」として正式リリースされました。

従来の検索表示との違い

AI概要と似た機能に「強調スニペット(Featured Snippet)」や「Google Discover」があります。それぞれの特徴を整理してみましょう。

| 表示形式 | 概要 | 表示場所 |

|---|---|---|

| AIによる概要(AI Overview) | AIが複数サイトを読み取り、要点をまとめて提示 | 検索結果の最上部(ボックス形式) |

| 強調スニペット(Featured Snippet) | 特定の1サイトから引用して回答を表示 | 検索結果の上部 |

| Google Discover | 検索せずに、関心に基づいて記事を自動表示 | Googleアプリ・スマホの新規タブなど |

AI概要は、特定の1ページを引用する強調スニペットとは異なり、複数のページから要約を生成します。ユーザーが求めている情報を読む前に把握できる、検索の「新しい窓口」と言えるでしょう。

「AIによる概要」に掲載されるとどうなる?

AI概要内に自社のWebページが「情報の根拠」として引用されると、露出機会の増加につながります。

一方で、AIが要約部分で答えを完結させてしまう場合、クリック率(CTR)の低下につながる可能性も指摘されています。つまり、AI概要への掲載は「アクセスが増える可能性」と「クリックが減るリスク」の両面を持っているのです。

海外ではAI概要の表示により、一部のサイトでクリック率が減少したという話題もありましたが、Google側は必ずしもAI概要が原因ではないと説明しています。中小企業のWeb担当者としては、表示形式に一喜一憂するよりも、「どうすればAIに自社の情報を正しく評価してもらえるか」という視点が重要になります。

AIに評価されるコンテンツのポイント

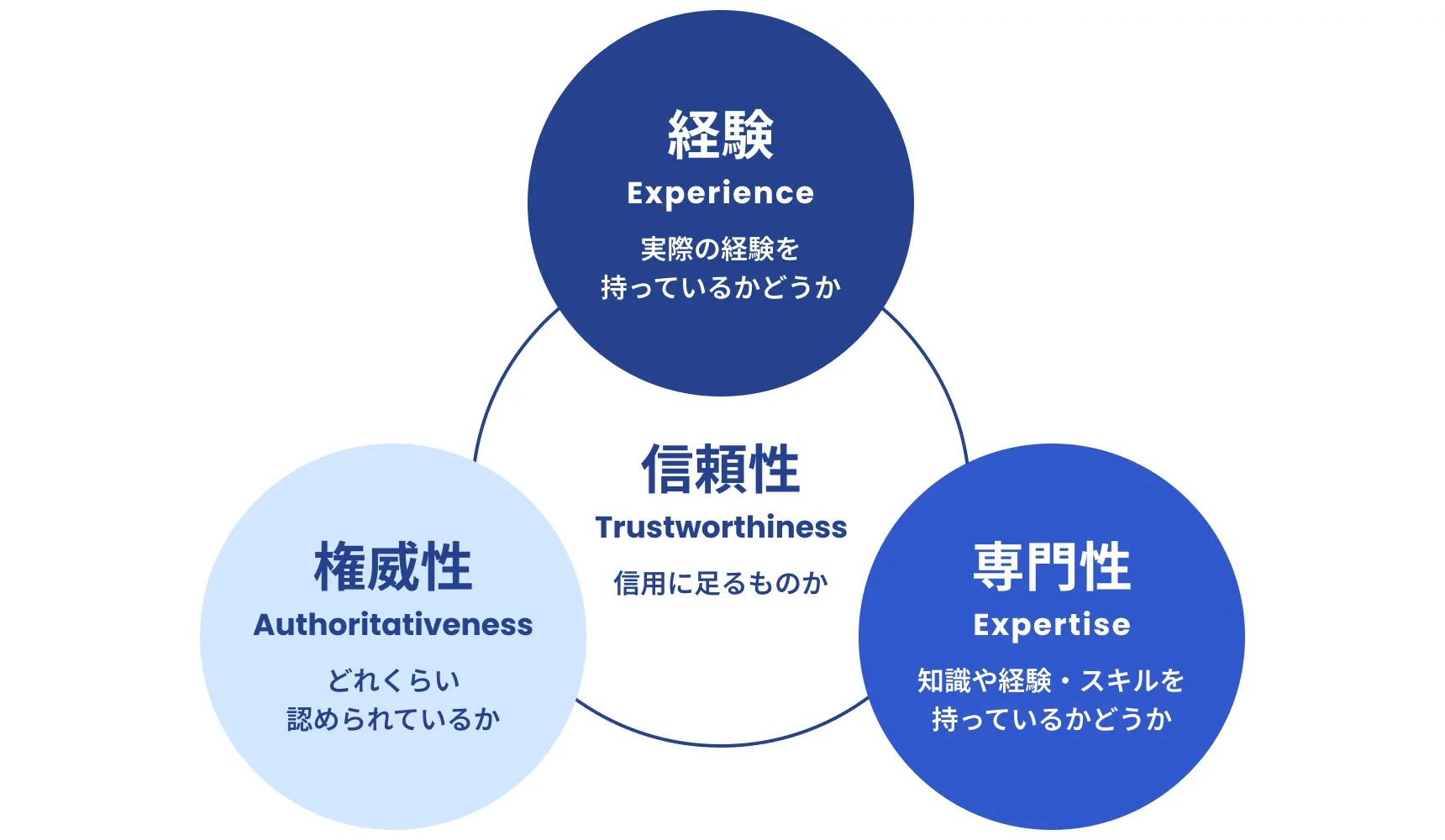

Googleは、AIが参照する情報源の選定において、E-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)を重視しています。

EEATとは?

E-E-A-Tとは、GoogleがWebサイトやコンテンツの品質を評価する際に重視する4つの要素です。

- Experience(経験):自社での導入事例や現場での知見

- Expertise(専門性):SEOや法律、医療など分野の専門知識

- Authoritativeness(権威性):公式データや専門家コメントの引用

- Trustworthiness(信頼性):更新日や執筆者情報の明記、情報の透明性

AI概要に引用される記事は、これらの要素が高く評価されやすい傾向があります。特に「誰が書いたのか」「なぜその情報が正しいのか」を明示することが、これからのWebサイトでは重要になります。

AIに評価されるためには、単に「良い内容」を書くだけでなく、AIが理解しやすい形で情報を整理することも欠かせません。

そのためには、コンテンツ担当者と制作担当者が協力し、「内容」と「構造」の両面から品質を高めることが重要になります。

これからのWebサイトで意識すべきこと

変わるSEO、キーワードから「AIに伝わる」コンテンツへ

「AIによる概要」が主流になるこれからのWebでは、コンテンツ担当者だけでなく、制作担当者(デザイナー・コーダー)とも連携しながら“AIに伝わる構造”を意識することが求められます。 AIはページの内容を文脈として理解しようとするため、単にキーワードを多く盛り込む従来のSEOでは十分ではなくなってきています。

AIに正しく理解されるコンテンツを作るためには、次の3つの視点が重要です。

- 構造化されたわかりやすいページ設計

- 専門性のある一次情報の発信

- 見出しと回答の整理

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 構造化されたわかりやすいページ設計

AIは、論理的に整理された情報を好みます。

記事全体の流れをAIに正しく伝えるには、見出しやHTMLの階層を整理し、内容のまとまりを明確に示すことが効果的です。

- h1タグ: 記事全体のテーマを伝える大見出し(1ページに1つだけ)

- h2タグ: 主要なトピックや章タイトル

- h3タグ: その下位にあたる詳細項目

このような階層構造を意識して整理することで、AIはページの内容を体系的に理解しやすくなります。

また、sectionやarticleタグで意味のまとまりをマークアップすることも有効です。制作担当者と協力しながら、「どこからどこまでが一つのトピックなのか」を明確にする設計を心がけましょう。

2.専門性のある一次情報の発信

AI概要に参照される情報源として評価されやすいのは、信頼性の高い一次情報です。

他社の情報を要約したまとめ記事よりも、自社の経験・実績・データをもとにした一次情報を発信することが重要になります。

たとえば、

- 自社での取り組み事例

- 専門分野での具体的な分析や検証結果

- 独自のノウハウや顧客の声

など、現場に根ざした内容はAIに「信頼できる情報源」として認識されやすくなります。

3. 見出しと回答の整理

AIは「質問と答え」という形を理解しやすい仕組みになっています。そのため、ユーザーが抱える疑問を見出し(h2やh3)として設定し、その直下で端的に答えを記述するのがおすすめです。

この構成は、AIによる概要や「よくある質問」への引用にもつながりやすくなります。

たとえば、「犬のしつけ方」という記事であれば、

- Q. 無駄吠えを止めるには?

- Q. トイレトレーニングのコツは?

といった質問を見出しに設定し、見出し直下で簡潔に回答を示します。

ユーザーにもAIにも理解しやすい構造を作ることが、今後のSEO対策として効果的です。

まとめ:担当者としてできること

AIが内容を理解して要約する時代では、「キーワードを詰め込むSEO」よりも、「構造化・一次情報・明快な見出し」でAIに正しく伝えることが成果を左右します。 Web担当者は、制作チームと連携しながら、AIが“読み取りやすいサイト構造”を整える視点を持つことが大切です。

AI概要は、SEOの脅威ではなく、あなたのコンテンツをより多くの人に届ける新しいチャンスです。

AIに選ばれ、引用されるWebサイトになるために、今日から以下のことを意識して情報発信を始めましょう。

- 一次情報や自社の実務事例を整理して掲載する

- 専門知識を正確に示し、見出しやタグで構造化する

- 信頼できる情報源を引用して透明性を確保する

- 執筆者情報や更新日を明記し、情報の信頼性を高める

これからのWebサイトでは、「どう見つけてもらうか」だけでなく「どう伝わるか」を設計することが重要です。

もし、自社サイトの情報整理やコンテンツ作りでお困りのことがあれば、ぜひ弊社までご相談ください。最適な方向性をご提案いたします。

Webサイトの構築や運用など、なんでもご相談ください!

Share

✏️ Remedia Blog 編集部

株式会社リメディアのコンテンツ編集部です。Web制作やマーケティングなど、Webに関する情報を発信しています。